João Pessoa 28.13ºC

João Pessoa 28.13ºC Campina Grande 29.9ºC

Campina Grande 29.9ºC Patos 35.55ºC

Patos 35.55ºC IBOVESPA 158457.48

IBOVESPA 158457.48 Euro 6,53

Euro 6,53 Dólar 5,56

Dólar 5,56 Yuan 0,78

Yuan 0,78Em 2022, completam-se 90 anos desde que as mulheres do Brasil conseguiram o direito de votarem e serem votadas. O avanço veio pelo Código Eleitoral assinado pelo presidente Getúlio Vargas em 24 de fevereiro de 1932. Até então, o poder público era legalmente um feudo masculino.

Documentos históricos guardados no Arquivo do Senado, em Brasília, revelam que os homens retardaram ao máximo a inclusão das mulheres na vida política. Das primeiras discussões parlamentares à histórica canetada de Vargas, passaram-se quase 40 anos.

Foi durante os trabalhos da Assembleia Nacional Constituinte de 1890-1891 que a possibilidade de liberação do voto feminino apareceu pela primeira vez na arena política, alimentada pelas promessas da nascente República de modernizar o Brasil.

— É assunto de que não cogito. O que afirmo é que minha mulher não irá votar — discursou, categórico, o senador Coelho e Campos (SE) em 1891.

Para conservar as mulheres afastadas das urnas e do poder, os senadores e deputados adversários do voto feminino recorreram a argumentos preconceituosos e depreciativos. Segundo esse grupo da Constituinte, elas precisavam continuar restritas às quatro paredes do lar porque, caso os homens perdessem o domínio sobre elas, o país sofreria uma convulsão social.

Em tom poético, o deputado Serzedelo Correa (PA) afirmou:

— A mulher, pela delicadeza dos afetos, pela sublimidade dos sentimentos e pela superioridade do amor, é destinada a ser o anjo tutelar da família, a educadora do coração e o apoio moral mais sólido do próprio homem. Jogá-la no meio das paixões e das lutas políticas é tirar-lhe essa santidade que é a sua força, essa delicadeza que é a sua graça, esse recato que é o seu segredo. É destruir, é desorganizar a família. A questão é de estabilidade social.

O deputado Pedro Américo (PE), já famoso por ter pintado o quadro Independência ou Morte, evitou os floreios:

— A observação dos fenômenos afetivos, fisiológicos, psicológicos, sociais e morais me persuade que a missão da mulher é mais doméstica do que pública, mais moral do que política. A mulher normal e típica não é a que vai ao foro, à praça pública nem às assembleias políticas defender os direitos da coletividade, mas a que fica no lar doméstico exercendo as virtudes feminis, base da tranquilidade da família e, por consequência, da felicidade social.

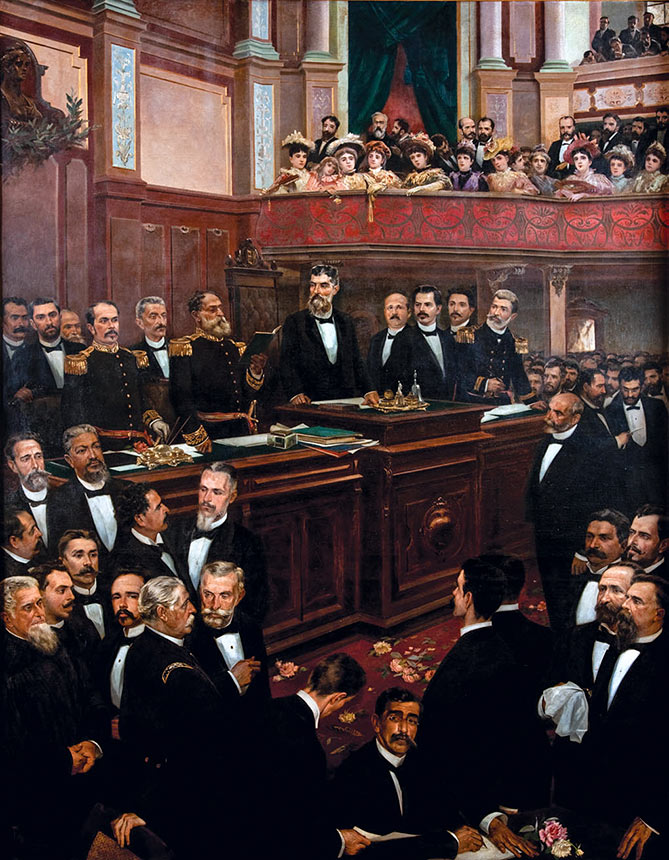

Pintura retrata a promulgação da Constituição de 1891: no alto, as mulheres como meras espectadoras da política (imagem: Aurélio de Figueiredo/Museu da República)

Na mesma linha de raciocínio, o deputado Muniz Freire (ES) disse que, se as mulheres passassem a votar e ocupar cargos públicos, estaria decretada “a concorrência dos sexos na vida ativa”. Ele concluiu:

— Creio que o espírito esclarecido do Congresso não deixará vingar essa tentativa anárquica.

O deputado Barbosa Lima (CE) afirmou que aquele debate era perda de tempo porque, em sua visão, nem as próprias mulheres estavam interessadas no direito de votar:

— Dai à mulher a faculdade de votar, e raríssimas serão as que troquem os encantos da sua nobre empresa [a educação dos filhos] pela ingratidão dos embates eleitorais ou pela secura e aridez das lutas parlamentares.

O deputado Lacerda Coutinho (SC) lembrou que naquele momento, à exceção de um ou outro estado dos Estados Unidos, lugar nenhum do mundo permitia que a mulher votasse. Para ele, essa realidade era compreensível:

— Predominando no sexo masculino as faculdades intelectuais, predominam no feminino as afetivas. Ela tem funções que o homem não possui, e essas funções são tão delicadas, tão melindrosas, que basta a menor perturbação nervosa, um susto, um momento de excitação, para que estas funções se pervertam e as consequências sejam muitas vezes funestas.

Coutinho prosseguiu:

— A conceder-se à mulher o direito de voto, deve-se-lhe também dar o direito de elegibilidade. Imagine-se agora o que seria este Congresso, que já por vezes se torna de um tumultuar comparável às vagas [ondas] oceânicas, se aqui entrasse também o elemento feminino. Achando-nos nós em proporção igual, imagine-se também a fisionomia curiosa que apresentaria este Congresso.

Ao imaginar o Congresso Nacional com mulheres, de acordo com as notas taquigráficas do Arquivo do Senado, alguns constituintes reagiram com gargalhadas.

Charge de 1917 mostra que o voto feminino faria o homem e a mulher trocarem de “papel” na sociedade (imagem: O Malho/Biblioteca Nacional Digital)

Para o deputado Lauro Sodré (PA), ainda que o voto feminino fosse aprovado na letra da lei, pouca coisa mudaria na prática:

— É incontestável que, no momento em que nós formos abrir à mulher o campo da política, ela terá necessariamente de ceder diante da superioridade do nosso sexo nesse terreno.

No fim, os argumentos contrários ao voto feminino prevaleceram, e a Constituição de 1891 entrou em vigor sem conceder direitos políticos às mulheres.

A exclusão das mulheres estava tão arraigada na sociedade que a proibição do voto nem precisou ser escrita na lei. A nova Constituição estabeleceu que todos os cidadãos maiores de 21 anos poderiam votar e ser votados, menos os mendigos, os analfabetos, os soldados rasos e os religiosos sujeitos a voto de obediência. As mulheres não apareceram nessa lista de exceções. A proibição ficou subentendida. Pelo costume, as mulheres casadas deviam submissão ao marido; as solteiras, ao pai; e as viúvas, ao filho mais velho.

Uma vez aprovada a Constituição de 1891, os senadores e deputados logo esqueceram o voto feminino. O tema só voltou às discussões parlamentares duas décadas e meia mais tarde. E com força total. O primeiro projeto de lei foi apresentado na Câmara em 1917, pelo deputado Maurício de Lacerda (RJ). O segundo, no Senado em 1919, pelo senador Justo Chermont (PA). No decorrer da década de 1920, apareceram quase dez projetos novos no Parlamento.

Embora os tempos fossem outros, os senadores e deputados resistentes à mudança recorreram aos velhos argumentos dos primórdios da República.

Em 1917, um deputado favorável ao voto feminino lembrou que a Constituição brasileira não impedia as mulheres de ir às urnas e que tal proibição recaía sobre alguns poucos grupos, como o dos religiosos que deviam voto de obediência às suas congregações. O deputado Raul Cardoso (SP) rebateu de pronto:

— Ligada pelo voto de obediência está a mulher ao marido, que sobre a esposa tem o poder marital.

Não foi uma contestação puramente retórica. Nesse momento, o poder marital no Brasil já não era só uma questão de costume. Era também uma determinação legal.

Em 1916, entrou em vigor o primeiro Código Civil brasileiro, e ele estabeleceu que as mulheres casadas eram “incapazes” para certos atos da vida civil. Se quisessem trabalhar, receber herança e até ajuizar ação judicial, por exemplo, precisavam da autorização expressa do marido.

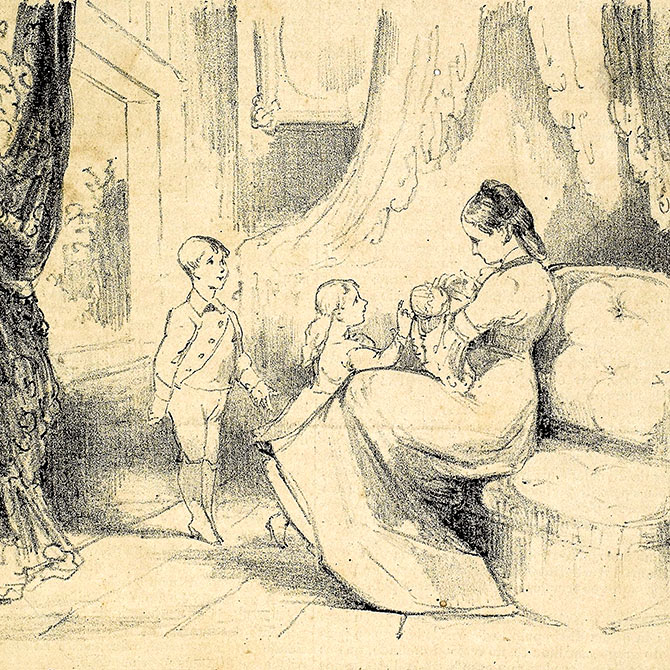

Bela, recatada e do lar: charge de 1879 retrata o que seria a “verdadeira mulher” (imagem: O Diabo a Quatro/Arquivo Nacional)

No Senado, o parecer da Comissão de Constituição e Diplomacia a respeito de um projeto de voto feminino afirmou que, como as mulheres não tinham os mesmos deveres políticos dos homens — o alistamento militar, mais especificamente —, elas tampouco deveriam ter os mesmos direitos:

“O anjo terrestre passa a ser um verdadeiro cidadão em toda a extensão da palavra. Mas poderá a mulher ser chamada ao serviço do Exército e da Marinha e combater em defesa da pátria? Poderá, de calça ou de saia, pesado fuzil ao estreito e débil ombro, perneiras apertadas com sapatões de couro grosso, duro quepe a resguardar sedosos cabelos, caminhar através de terras ressequidas ou alagadas, padecendo muita vez o suplício da sede e o flagelo da fome? O chamado belo sexo, por mais exercitado que sejam seus músculos ao ar livre, não terá possibilidade de realizar os empreendimentos todos ao alcance do sexo feio, denominado barbado e forte”.

Com ironia, o parecer da comissão do Senado deu a entender que as mulheres não eram capazes de dar nenhuma contribuição relevante aos negócios públicos:

“Quem poderá a priori afirmar que a mulher, farfalhando com as saias nos colégios eleitorais, cobrindo-se com as plumas dos chapéus nas altas regiões da soberania, decotadas ou não, perfumadas, com as suas mãozinhas delicadas, extensas meias a esconderem a musculatura das pernas, batendo vezes muitas com o tacão [salto] à Luís XV, não concorrerá a melhores dias na direção das coisas públicas, acelerando o progresso dos povos?”.

Mesmo com todas as críticas, o parecer da Comissão de Constituição e Diplomacia concluiu que o projeto era constitucional. Isto é, apesar de discordar do conteúdo, a comissão entendeu que a proposta não contrariava a Constituição e, por essa razão, poderia continuar sendo analisada pelos senadores.

Tanto na Constituinte de 1890-1891 quanto no Senado e na Câmara das décadas de 1910 e 1920, diversos parlamentares, ainda que minoritários, se manifestaram a favor do voto feminino. Um deles foi o deputado Zama (BA), que em 1891 discursou:

— A família não se desorganiza quando a mulher exerce a medicina, a advocacia, o magistério e funções públicas, que exige muito tempo, trabalho e critério. Desorganizar-se-á, porém, pelo fato de ir ela em dia de eleição dar o seu voto? Não, isso não é verdade.

Zama continuou:

— Tenho profunda convicção de que a presença da mulher nos comícios eleitorais será sempre um elemento de ordem e de paz e muito concorrerá para afastar dos pleitos eleitorais o cacete, o punhal e a navalha, tão usados entre nós.

Reportagem de jornal mostra que o sufrágio feminino dividia as opiniões no Senado em 1924 (imagem: Gazeta de Notícias/Biblioteca Nacional Digital)

Também na Constituinte, o deputado Costa Machado (MG) refutou a ideia de que o voto feminino levaria à dissolução da família:

— É o combate entre o homem e a mulher, dizem. Os meus contendores querem a harmonia da família fundada nas relações que há entre o amo e a criada, entre a escrava e o senhor, entre a vítima e o seu algoz.

Para ele, seria um absurdo se a República brasileira nascesse sem reconhecer como cidadãos plenos o maior número possível de pessoas:

— Como quereis, senhores, fazer um monumento [a Constituição] belo, sólido, duradouro, se falha é a base? A vossa República, delineada segundo os moldes do absurdo, é o governo de um eleitorado limitado, oligárquico, aristocrático. É uma mentira convencional. O governo republicano não consiste em uma classe de eleitores. Consiste no sufrágio de todos os seus habitantes, uma vez que tenham capacidade.

Costa Machado concluiu fazendo uma previsão:

— A humanidade vindoura pode rir-se de nossa inépcia e dizer: “Como é que os homens desprezaram essa grande força que é a metade do gênero humano, a mulher?”.

No fim da década de 1910, o senador Justo Chermont defendeu a aprovação de seu projeto pró-voto feminino afirmando que isso, além de reparar uma “injustiça secular”, seria um estímulo para o voto masculino:

— Dando o voto político à mulher, à mãe, à esposa, à filha, ela se interessará direta e apaixonadamente pelos negócios públicos, chamará o marido, o filho, o pai ao caminho do dever, e nós teremos a nação governando-se a si mesma, o povo reabilitado com o exemplo das que nos são mais caras na vida. O projeto é um incentivo à nossa regeneração política.

O senador Lopes Gonçalves (SE) também se manifestou a favor dos direitos políticos das mulheres:

— Como é que o Brasil, que pratica a autonomia e a liberdade em toda a plenitude, há de continuar amarrado aos preconceitos, entendendo que a mulher só pode servir para ser dona de casa, arrumar móveis, enfeitar-se, fazer o footing [passear a pé], andar pelos jogos de futebol, dançar, ouvir missa e outras coisas dessa natureza? É preciso que a nação brasileira abra o salão.

O deputado Maurício de Lacerda, autor de outro projeto de lei, resumiu:

— O voto é o exercício de um dever de consciência. E a consciência não veste calças nem saias.

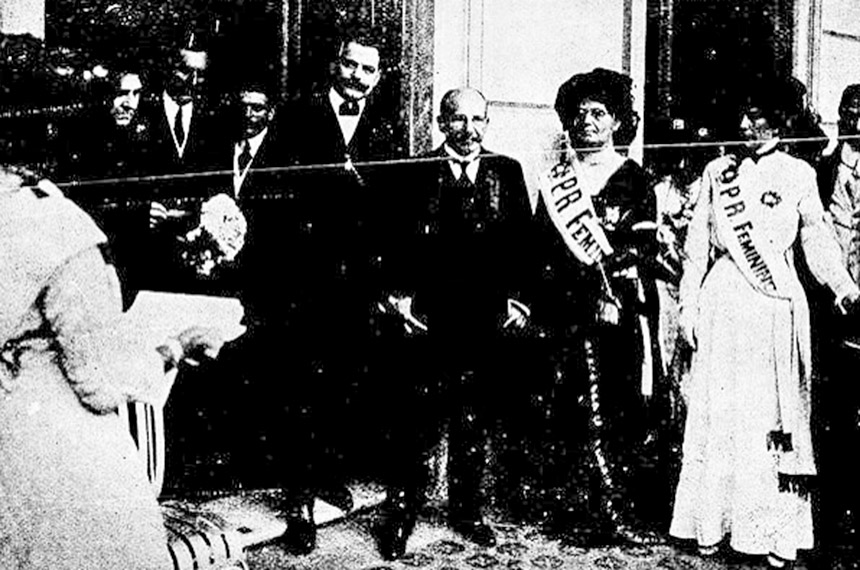

O presidente Hermes da Fonseca recebe em 1911 integrantes do Partido Republicano Feminino, associação feminista fundada por Leolinda Daltro (foto: Revista da Semana/Biblioteca Nacional Digital)

Nesse momento, ao contrário dos tempos da Assembleia Nacional Constituinte, já não servia o argumento de que o voto feminino não existia em lugar nenhum. Os primeiros países a liberá-lo foram a Nova Zelândia, em 1893, e a Austrália, em 1902. No fim dos anos 1920, a Inglaterra e os Estados Unidos, duas das nações mais influentes do planeta, já haviam concedido direitos políticos às mulheres.

No Brasil, o calor das discussões parlamentares da década de 1920 dava a entender que o voto feminino seria, sim, aprovado. Era apenas questão de tempo.

Um sinal claro disso veio do Nordeste. Em 1927, de forma pioneira, o Rio Grande do Norte autorizou suas mulheres a votarem e serem votadas. Na época, os estados tinham mais liberdade legislativa do que hoje e podiam estabelecer suas próprias regras eleitorais. Assim, o Rio Grande do Norte elegeu em 1928 a primeira prefeita do Brasil. A vitória de Alzira Soriano, na cidade de Lajes, foi notícia até no New York Times.

Em 1930, o país assistiu a um golpe de Estado que derrubou o presidente Washington Luís e fechou o Senado e a Câmara, abatendo todos os projetos de lei que estavam em análise. O debate sobre o voto feminino, contudo, já estava maduro. Ainda com o Parlamento fechado, o presidente Getúlio Vargas assinou o decreto do Código Eleitoral de 1932, que modernizou o voto no Brasil. A nova norma instituiu o voto secreto, criou a Justiça Eleitoral e também liberou o voto das mulheres.

No ano seguinte, brasileiras de todos os cantos do país finalmente puderam ir às urnas ao lado dos homens escolher os parlamentares que elaborariam a Constituição de 1934. Entre eles, elegeu-se uma mulher, Carlota Pereira de Queirós (SP), a deputada pioneira do Parlamento brasileiro.

Para a historiadora Mônica Karawejczyk, autora do livro A Mulher Deve Votar? (Paco Editorial), é um equívoco dar a Vargas todos os créditos e entender o decreto como um generoso presente dele às mulheres:

— Quando se resume a história do voto feminino ao Código Eleitoral de Vargas, faz-se um apagamento das décadas de lutas que antecederam 1932. Apagam-se tanto o protagonismo das mulheres que com coragem se organizaram para exigir direitos políticos quanto a ação dos homens públicos que apoiaram a demanda delas. No fim do século 19, por exemplo, já havia mulheres que editavam jornais e escreviam peças teatrais defendendo o sufrágio feminino. No começo do século 20, o movimento feminista se organizou e ganhou corpo. O voto feminino não foi uma concessão dos homens. Foi uma conquista das mulheres.

Documento com mais de 2 mil assinaturas enviado ao Senado em 1927 pela feminista Bertha Lutz cita o pioneirismo do Rio Grande do Norte e pede a liberação do voto feminino em todo o Brasil (imagem: Arquivo do Senado)

Os papéis do Arquivo do Senado mostram que, se por um lado as mulheres, sendo inelegíveis, não puderam expor seus argumentos nos debates do Plenário, por outro lado elas de fato fizeram nos bastidores uma forte pressão sobre os políticos que tinham voz na arena política. De 1917 em diante, nas ocasiões em que os projetos referentes ao voto feminino entravam em debate, as feministas sempre iam às galerias do Senado e da Câmara para se manifestar.

Os grandes nomes do movimento sufragista no Brasil foram Leolinda Daltro, que em 1910 criou o Partido Republicano Feminino (“partido” apenas no nome), e Bertha Lutz, que uma década depois fundou a Liga para a Emancipação Intelectual da Mulher (mais tarde rebatizada de Federação Brasileira pelo Progresso Feminino).

As duas mostraram na prática que as mulheres eram capazes de atuar politicamente. Elas, por exemplo, souberam cultivar relações com políticos influentes.

Leolinda se aproximou da primeira-dama Orsina da Fonseca e foi várias vezes recebida pelo presidente Hermes da Fonseca. Foi ela quem convenceu o deputado Maurício de Lacerda a apresentar o projeto de lei de 1917.

Bertha, por sua vez, entrou no círculo de amizades do senador Justo Chermont, o autor do projeto de 1919. Uma das mulheres que a ajudaram a fundar a Liga para a Emancipação Intelectual da Mulher foi justamente a esposa do senador, Isabel Imbassahy Chermont.

Ao longo dos anos, em ações separadas, Leolinda e Bertha arregimentaram senhoras e senhoritas para a causa feminista, fizeram passeatas, publicaram anúncios na imprensa, reuniram-se com jornalistas, distribuíram panfletos nas ruas do Rio de Janeiro, organizaram abaixo-assinados, mandaram cartas para os políticos.

Instituído o voto feminino em 1932, os políticos mais reacionários não se deram por vencidos e se dedicaram à missão de revogá-lo quando o Congresso foi reaberto. Os deputados desse grupo que se elegeram para a Assembleia Nacional Constituinte de 1933-1934 (não houve senadores constituintes) fizeram de tudo para que o novo direito não fosse inscrito na nova Constituição.

— O voto feminino foi apenas manobra da direita para se garantir contra a possibilidade de um surto esquerdista — opinou o deputado Zoroastro Gouveia (SP) em 1934.

— As mulheres, sugestionadas pelos padres quando tiverem de votar, certamente tentarão obrigar os maridos a sufragar o candidato do clero. Daí poderá até resultar a dissolução de muitas famílias, ocasionando como consequência o acréscimo da prostituição — argumentou o deputado Antônio Pennafort (SC).

Direito conquistado: mulher vota nas eleições presidenciais de 1955 no Rio de Janeiro (foto: Arquivo Nacional)

O deputado Aarão Rebelo (SC) disse que, em nome do “bom senso”, o Brasil deveria imitar a Alemanha e revogar o “privilégio” do voto feminino:

— Ainda há dias, o Sr. Adolf Hilter, em discurso dirigido aos seus apaniguados, lembrou os grandes males causados pelo feminismo e disse que a salvação da Alemanha reside na preparação do cidadão nazista, começando pela educação doméstica confiada no lar à mulher.

Na visão de Rebelo, o feminismo não passava de uma “aberração social” e, como tal, precisava ser aniquilado:

— A existência desse pseudoideal assenta na suposta igualdade de sexos e na imaginária necessidade de a mulher prover o seu sustento. No Brasil, não existe essa necessidade. E, quando haja, é um fenômeno passageiro, facilmente resolvido com aquisição de um marido. O casamento resolve a equação.

Os argumentos contra a cidadania da mulher dessa vez não vingaram, e a Constituição de 1934 foi promulgada confirmando o voto feminino.

No entanto, tal qual o Código Eleitoral de 1932, definiu-o como facultativo — ao contrário do voto masculino, obrigatório. Isso significa que o Estado não interferiu no poder do homem dentro de casa. A mulher, ainda que legalmente apta a votar, não iria às urnas se o marido assim decidisse. A igualdade política entre os sexos só veio em 1965, quando o voto feminino passou de direito a dever.

A historiadora Teresa Cristina de Novaes Marques, que é professora na Universidade de Brasília (UnB) e autora dos livros O Voto Feminino no Brasil e Bertha Lutz (ambos das Edições Câmara), lembra que, apesar de todos esses avanços legais, um número grande de mulheres — em especial as negras — continuou por muito tempo sem direitos políticos, já que a legislação manteve a proibição do voto dos analfabetos.

No passado, o analfabetismo era mais alto entre as mulheres do que entre os homens. Até hoje, é mais alto na população negra do que na branca. Em 1932, na prática, o direito de voto foi dado às mulheres brancas. Foi apenas em 1985 que saber ler e escrever deixou de ser exigência para obter o título de eleitor.

De acordo com a historiadora, as décadas de luta pelos direitos políticos das mulheres trazem lições para a atualidade:

— A exclusão das mulheres da política no passado pode ser comparada no presente à exclusão ou à baixa representação de certos grupos sociais nos postos eletivos. As próprias mulheres até hoje são minoria no poder. A história da campanha sufragista e a biografia das feministas podem ser um alento e uma inspiração para aqueles que lutam hoje por seus direitos. Ao mesmo tempo, a história daquelas sufragistas ensina que, quando queremos uma mudança, nós precisamos saber que ela não virá de graça nem de uma hora para a outra e que, por isso, precisaremos agir, pressionar, resistir, insistir. Se não fizermos os movimentos, a reforma que desejamos não ocorrerá.

Com informações da Agência Senado